Por: Ing. Federico Antún Batlle

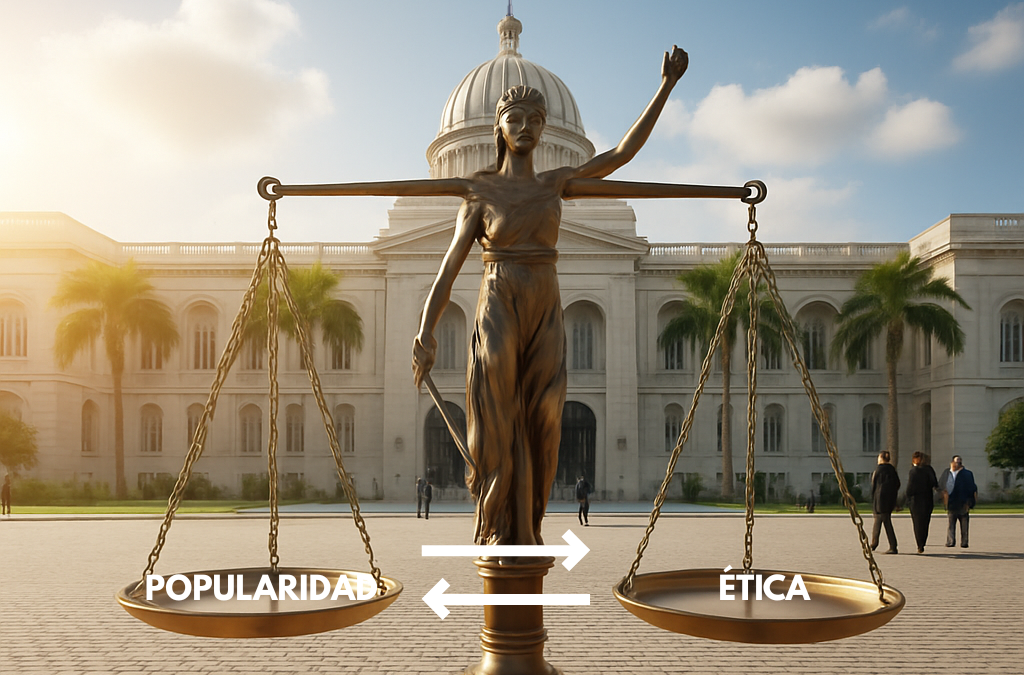

Gobernar siempre implica una tensión profunda: buscar la admiración inmediata que otorga la popularidad o asumir el camino más difícil de la ética y el bien común. Esta disyuntiva no es nueva, pero se vuelve más visible en sociedades donde la política se mide por aplausos momentáneos y no por resultados sostenibles.

La popularidad suele ser tentadora. Prometer lo que la mayoría quiere escuchar, ceder ante presiones sectoriales o favorecer a los parciales puede generar respaldo rápido y efímero. Sin embargo, gobernar para agradar conduce con frecuencia a decisiones improvisadas, al uso ineficiente de los recursos públicos y a la pérdida de autoridad moral del Estado. Cuando el poder se ejerce para satisfacer grupos específicos, el interés general queda relegado.

Por el contrario, gobernar con ética exige carácter y visión. Significa tomar decisiones impopulares cuando son necesarias, administrar con transparencia y anteponer el bienestar colectivo por encima de beneficios políticos inmediatos. El gobernante ético entiende que su responsabilidad no es complacer, sino servir; no es repartir privilegios, sino garantizar derechos y oportunidades para todos.

El bien común debe ser el eje de toda acción pública. Buscarlo implica políticas públicas inclusivas, inversión responsable, respeto a la institucionalidad y combate firme contra la corrupción. Aunque estas acciones no siempre generan aplausos inmediatos, construyen confianza social y fortalecen la democracia a largo plazo.

Favorecer a los parciales erosiona el tejido social. Cuando un gobierno actúa para unos pocos, se profundizan las desigualdades y se debilita la cohesión nacional. La ética, en cambio, promueve reglas claras, igualdad ante la ley y una administración que rinde cuentas. Esa es la verdadera fuente de admiración duradera.

La historia demuestra que los gobernantes recordados con respeto no fueron necesariamente los más populares en su momento, sino aquellos que actuaron con integridad y visión de futuro. La popularidad pasa; la ética permanece. Gobernar es, en esencia, un acto de responsabilidad moral.

En definitiva, el desafío del gobernante es decidir qué legado dejará: el aplauso fugaz de hoy o el reconocimiento sólido de mañana. Elegir el bien común sobre los intereses parciales no solo es un deber ético, sino la única vía para construir sociedades justas, estables y prósperas.